माँ काली सम्बंधित सर्वस्व : महाकाली, तंत्र साधना और उनकी जीवंत परंपरा

इस लेख में आप पढ़ेंगे :

🌑 माँ काली के स्वरूप, शस्त्रों और ब्रह्माण्डीय शक्ति के पीछे छिपे गहरे प्रतीकवाद

🏯 भारत के सर्वाधिक पूजनीय काली मन्दिरों की पवित्र कथाएँ

🕉️ उन सिद्ध पुरुषों के जीवन, जिन्होंने सीधे माँ काली से संवाद किया

🔺 काली यंत्र की भूमिका, और वह तंत्र के मार्ग को कैसे खोलता है

📱 कैसे ‘तंत्र साधना’ ऐप आज माँ काली की गूढ़ उपासना को सुलभ बनाती है

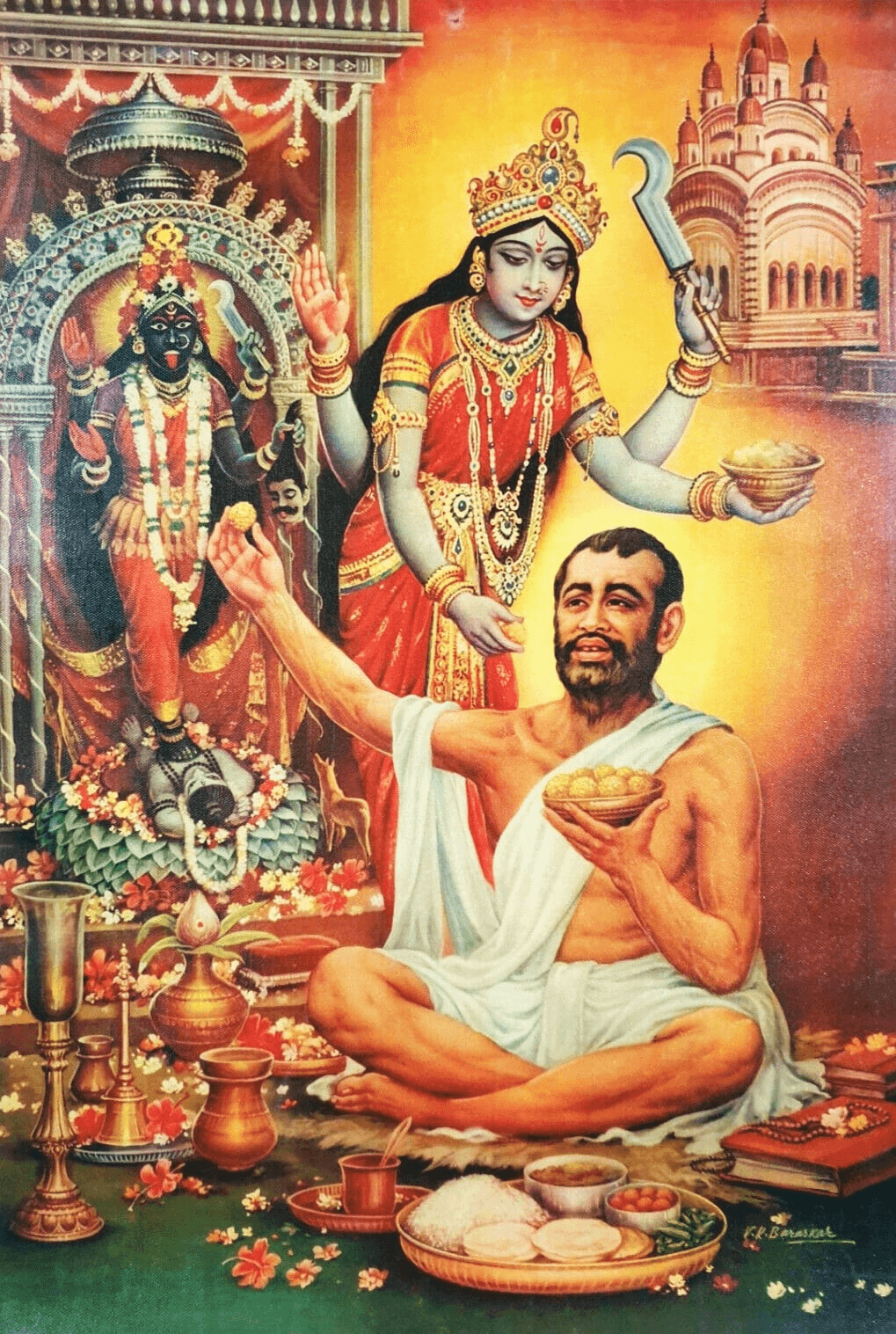

दक्षिणेश्वर काली मन्दिर में माँ काली का दिव्य दर्शन

दक्षिणेश्वर काली मन्दिर के पावन प्रांगण में, जहाँ गंगा प्राचीन पत्थरों के समीप से बहती है और भक्तिगीत संगमरमर के गलियारों में गूँजते हैं, वहाँ आध्यात्मिक इतिहास की सबसे गहन प्रेमगाथाओं में से एक प्रकट हुई — माँ काली और उनके भक्त, श्री रामकृष्ण, की कथा।

यहाँ धूप और मंत्रों के मध्य युवा, गदाधर चट्टोपाध्याय, जो आगे चलकर श्री रामकृष्ण कहलाए, माँ काली को समर्पित इस मन्दिर के पुरोहित के रूप में सेवा करते थे। परन्तु यंत्रवत कर्मकाण्ड करने वाले अन्य पुरोहितों के विपरीत, उनके हृदय में एक प्रश्न अग्नि की भाँति प्रज्वलित रहता था, जो उनके प्रत्येक जागृत क्षण को ग्रस लेता था :

“क्या माँ काली केवल एक पाषाण प्रतिमा हैं, या वे एक जीवित, उत्तर देने वाली वास्तविकता हैं?”

यह लालसा जिज्ञासा से उत्पन्न नहीं हुई थी, बल्कि दिव्य मिलन की गहन तृष्णा से जन्मी थी। दिन प्रतिदिन, वे माँ काली की दीप्तिमान मूर्ति के समक्ष खड़े होकर रामप्रसाद सेन और कमलकान्त भट्टाचार्य के हृदय को झकझोर देने वाले भजन गाते और प्रार्थना में अपना सम्पूर्ण हृदय उड़ेल देते :

“माँ, आपने स्वयं को रामप्रसाद को दिखाया। मुझे क्यों नहीं दिखातीं? मुझे धन, मित्र या सांसारिक सुख नहीं चाहिए। बस, मुझे अपने दर्शन करा दो!”

एक सन्ध्या, उनका दुःख असहनीय सीमा तक पहुँच गया। निराशा से अभिभूत होकर वे गर्भगृह की ओर दौड़े और अनुष्ठानिक तलवार उठा ली, यह चिल्लाते हुए —

“माँ, यदि आप स्वयं को मुझे नहीं दिखाएँगी, तो मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है!”

उसी क्षण, जब मानवीय प्रयास अपनी सीमा तक पहुँच चुका था, दिव्य कृपा अवतरित हुई। मन्दिर अचानक एक चकाचौंध करने वाले प्रकाश से भर गया। दीवारें, भूमि और छत स्वयं चेतना से धड़क उठे।

और उनके समक्ष माँ काली का जीवंत स्वरूप प्रकट हुआ — प्रकाशमय, करुणामयी और चेतन।

वे न तो उग्र थीं, न ही भयंकर — बल्कि असीम रूप से कोमल, मुस्कुराती हुईं, प्रकाशमान और मातृ-प्रेम से परिपूर्ण। उनकी उपस्थिति किसी भी भौतिक रूप से अधिक सजीव और मूर्त थी।

श्री रामकृष्ण ने उनका श्वास, उनकी ऊष्मा और स्वयं अनन्तता की धड़कन को अनुभव किया।

वह दर्शन इतना तीव्र था कि वे बाह्य जगत् के प्रति सम्पूर्ण चेतना खो बैठे, और दिव्य आनन्द की तरंगों में विलीन हो गए। बाद में उन्होंने इसे इस प्रकार वर्णित किया — मानो वे शुद्ध प्रेम के सागर में विलीन हो गए हों, जहाँ “स्वयं समाप्त हो गया, और केवल दिव्य माता शेष रहीं।”

जब वे जाग गए, तब उनका जीवन ही परिवर्तित हो चुका था। पाषाण प्रतिमा जीवित माँ काली बन गई थी, और उनका सम्बन्ध ऐसी घनिष्ठता में विकसित हुआ था जो समझ से परे थी।

उस दिन से श्री रामकृष्ण ने उन्हें कभी मूर्ति के रूप में नहीं देखा — केवल जगन्माता के रूप में देखा।

वे प्रायः रामप्रस���द सेन की यह पंक्ति गाते थे, जिसमें वर्णित है कि जगन्माता के दर्शन के लिए मनुष्य को अपने भीतर किन गुणों का संवर्धन करना चाहिए :

आओ, हे मन, चलें भ्रमण को, उस कल्पवृक्ष माँ काली के पास,

और वहाँ उसके नीचे जीवन के चार फल एकत्र करें।अपनी दो पत्नियों — वैराग्य और सांसारिकता — में से

केवल वैराग्य को साथ ले चलो उस वृक्ष की ओर,

और उसके पुत्र विवेक से सत्य के विषय में पूछो।हे मन, तू कब सीखेगा विशुद्धता के उस धाम में निवास करना,

जहाँ स्वच्छता और अशुद्धता दोनों तेरे समीप हों?केवल जब तू यह मार्ग पा लेगा

कि इन दोनों पत्नियों को एक ही छत के नीचे संतुष्ट रख सके,

तभी तू माँ काली के अनुपम रूप का दर्शन करेगा।

माँ काली की उत्पत्ति-कथाएँ

माँ काली हिन्दू धर्म में दिव्य स्त्री-शक्ति के सबसे प्रबल और जटिल रूपों में से एक हैं। वे अज्ञान का संहार करने वाली उग्र शक्ति भी हैं और अपने पुत्रों को मोक्ष-पथ की ओर मार्गदर्शन करने वाली करुणामयी मातृशक्ति भी।

दश महाविद्याओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली माँ काली उस आद्याशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जो काल और सृष्टि से भी पूर्व विद्यमान थी — वही शक्ति जो समान करुणा से सृष्टि और संहार, दोनों को सम्पन्न करती है।

तंत्र साधना में उनका स्थान केन्द्रीय है, जहाँ उन्हें केवल ब्रह्माण्डीय शक्ति के रूप में ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत आराध्य के रूप में भी पूजित किया जाता है — वे देवी जो सम्पूर्ण समर्पण के साथ शरण लेने वाले साधक को मुक्ति प्रदान करती हैं।

उनकी उत्पत्ति सृष्टि के आरम्भ से भी पहले की उस अवस्था तक जाती है, जिसे हिन्दू ब्रह्माण्ड विज्ञान में “सृष्टिपूर्व शून्य” कहा गया है — वही मूल शून्य जिससे समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है।

माँ काली का सबसे प्राचीन उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, जहाँ उन्हें अग्निदेव की सात जिह्वाओं में से एक के रूप में वर्णित किया गया है, दिव्य ऊर्जा के भक्षणकारी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हुई।

परन्तु वह रूप, जिसमें माँ काली आज पूजित हैं — उग्र भी और करुणामयी भी — शताब्दियों की आध्यात्मिक एवं शास्त्रीय विकास यात्रा के फ������्वरूप प्रकट हुआ।

माँ काली की सर्वाधिक प्रसिद्ध कथा ‘देवी महात्म्य’ में वर्णित है, जो तंत्र साधना और भक्ति परम्परा, दोनों के लिए मूल ग्रन्थ है।

इस कथा में, जब मधु और कैटभ नामक असुर — अराजकता और अज्ञान के प्रतीक — ब्रह्माण्ड को संकट में डालते हैं, तब माँ दुर्गा के दिव्य कोप से माँ काली प्रकट होती हैं, उनके त्रिनयन से अजेय ऊर्जा की ज्वाला के रूप में।

वे पूर्ण रूप से प्रकट होती हैं — नग्न, खुले केशों वाली, और शक्ति से दीप्त। उनकी अनेक भुजाओं में विविध आयुध सुशोभित रहते हैं। उनका भयंकर स्वरूप किसी दुष्टता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह परम शुद्धिकरण है। वह अहंकार, माया और अन्धकार का समूल नाश करता है।

इस प्रकार, माँ काली केवल युद्ध या क्रोध की देवी नहीं हैं। वे सत्य की असीम ऊर्जा हैं — वह गहन कालरात्रि, जिससे संहार और अतिक्रमण दोनों उत्पन्न होते हैं।

इसी विरोधाभास के कारण वे तंत्र में प्रिय हैं। कुछ के लिए भयप्रद हैं, और उन लोगों के लिए अत्यन्त वन्दनीय हैं, जिन्होंने उस भय के पार स्थित मुक्ति का दर्शन किया है।

पवित्र ग्रन्थों से अन्य उत्पत्ति-कथाएँ

एक अन्य गहन उत्पत्ति कथा ‘लिंग पुराण’ में वर्णित है। इसमें माँ पार्वती भगवान् शिव के कण्ठ में प्रविष्ट होकर उस विष (हलाहल) से एकाकार हो जाती हैं, जिसे उन्होंने समुद्र मन्थन के समय ग्रहण किया था।

यह संयोग उन्हें ‘काली’ नामक अन्धकारमयी देवी में परिवर्तित कर देता है, जो तत्पश्चात दारुक नामक असुर का संहार करती हैं — ऐसा असुर, जिसे केवल किसी स्त्री देवी द्वारा ही मारा जा सकता था।

यह कथा प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती है कि दिव्य स्त्री ऊर्जा ब्रह्माण्डीय विष को आत्मसात् करके कैसे और भी शक्तिशाली एवं प्रबल रूप में प्रकट होती है।

‘वामन पुराण’ में एक और अद्भुत उत्पत्ति कथा आती है। इसमें भगवान् शिव माँ पार्वती को विनोद में “काली” (अर्थात् “श्यामा”) कहकर पुकारते हैं।

अपनी गहन वर्ण-शक्ति के इस उल्लेख से अप्रसन्न होकर माँ पार्वती स्वयं को दो रूपों में विभाजित कर देती हैं — गौरवर्णा गौरी और श्यामवर्णा काली। इस प्रकार, वे यह दर्शाती हैं कि दिव्य चैतन्य एक साथ अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है।

यह कथा इस तथ्य को रेखांकित करती है कि काली का अन्धकार नकारात्मकता का प्रतीक नहीं है, बल���कि उस अनन्त शून्य का प्रतीक है, जिससे सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है और अन्ततः जिसमें विलीन हो जाती है।

माँ काली का प्रतीकवाद

माँ काली की मूर्तिकला हिन्दू दर्शन में सबसे जटिल और गहन प्रतीकात्मकता से युक्त है। उनके रूप के प्रत्येक अंग में ग���रे आध्यात्मिक अर्थ निहित हैं।

उनका अन्धकारमय, प्रायः नीला-काला वर्ण, ब्रह्म का प्रतीक है, जो समस्त गुणों और रूपों से परे अनन्त शून्यता है। यह अन्धकार किसी दुष्टता का नहीं, बल्कि काल (समय) की निरपेक्षता का प्रतीक है — वह शाश्वत उपस्थिति जो सृष्टि, स्थिति और संहार के सभी चक्रों में अपरिवर्तित रहती है।

उनके खुले, बन्धनरहित केश शक्ति की मुक्त ऊर्जा का प्रतीक हैं, जो किसी सामाजिक नियम या भौतिक सीमा से बँधी नहीं होती। यह उस चेतना का प्रतिबिम्ब है, जो असीम और निरपेक्ष है — संसारिक आसक्तियों से परे आध्यात्मिक मुक्ति की अवस्था।

उनके ललाट पर स्थित तीन नेत्र सर्वज्ञ दृष्टि का प्रतीक हैं — भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखने का सामर्थ्य।

विशेष रूप से, तीसरा नेत्र अन्तर्ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, जो साधारण इन्द्रियबोध से परे दृष्टि प्रदान करता है।

पवित्र शस्त्र और उनका आध्यात्मिक अर्थ

माँ काली की चार भुजाएँ सामान्यतः प्रतीकात्मक वस्तुओं को धारण करती हैं, जिनमें से प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक मुक्ति के किसी विशेष आयाम का प्रतिनिधित्व करती है।

उनके बाएँ हाथ में स्थित वक्र तलवार (खड्ग) दिव्य ज्ञान की तीक्ष्ण धार का प्रतीक है, जो अज्ञान और अहंकार के बन्धनों को छिन्न-भिन्न करती है।

कटे हुए असुर के मस्तक का प्रतीक अहंकार-मन के विनाश का है — उ�� मिथ्या “स्व” का, जिसका लोप सच्ची आध्यात्मिक जागृति के लिए आवश्यक है।

उनके दाएँ हाथ सामान्यतः मुद्राओं में प्रदर्शित होते हैं :

अभय मुद्रा (निर्भयता प्रदान करने का संकेत)

वरद मुद्रा (वरदान प्रदान करने का संकेत)

ये मुद्राएँ उनके द्वैध स्वरूप को प्रकट करती हैं — युद्ध में उग्र, परन्तु अपने सत्यनिष्ठ भक्तों के प्रति अनन्त करुणामयी।

उनका नग्न रूप सत्य के उस परम निर्वस्त्र स्वरूप का प्रतीक है — वास्तविकता का वह मूल तत्व, जो माया या सामाजिक आडम्बर से अछूता है। यह मुक्ति का प्रतीक है, जहाँ कुछ भी छिपा नहीं रहता।

उनके गले में सुशोभित इक्यावन मुण्डों की माला संस्कृत वर्णमाला के इक्यावन अक्षरों का प्रतीक है, जिससे वे ध्वनि, वाक् और पवित्र ज्ञान के आदि-स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं।

कटी हुई भुजाओं की उनकी मेखला उनके भक्तों के संचित कर्म का प्रतीक है, जिसे वे दूर करके रूपान्तरित करती हैं, और उन्हें उनके कर्मफल के बोझ से मुक्त करती हैं।

भगवान् शिव के साथ दिव्य संयोग

माँ काली के प्रतीकात्मक चित्रण का सबसे प्रसिद्ध और गूढ़ पक्ष वह है, जिसमें वे अपने दिव्य पति, भगवान् शिव, के शरीर पर खड़ी या नृत्यरत दिखाई देती हैं।

यह शक्तिशाली दृश्य गहन आध्यात्मिक अर्थ को समाहित करता है :

भगवान् शिव (पुरुष) का प्रतिनिधित्व करते हैं — शुद्ध चैतन्य, जो स्थिर, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है।

माँ काली (प्रकृति) की प्रतीक हैं — गतिशील सृजनात्मक ऊर्जा, जो सक्रिय, अभिव्यक्त और रूपान्तरकारी है।

उनका शिव के वक्ष पर चरण रखना इस सत्य को दर्शाता है कि ब्रह्मचैतन्य का सक्रिय होना दिव्य स्त्री-शक्ति द्वारा ही सम्भव होता है। शक्ति के बिना शिव निराकार और निष्क्रिय रहते हैं, तथा शिव के बिना शक्ति का कोई स्वरूप नहीं होता।

एक अन्य अर्थ उनकी कथा के एक पवित्र प्रसंग से उत्पन्न होता है :

जब माँ काली का संहारक नृत्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को नष्ट करने की सीमा तक पहुँच गया था, तब भगवान् शिव उनके मार्ग में लेट गए, ताकि वे उनके क्रोध को अवशोषित करके ब्रह्माण्डीय संतुलन को पुनःस्थापित कर सकें।

अधिकांश चित्रणों में उनकी जीभ बाहर निकली होती है — रक्तपिपासा के कारण नहीं, बल्कि इस कारण कि अपने प्रिय पति पर पैर रख देने का बोध होते ही वे विनम्���ता और विस्मय से अभिभूत हो उठती हैं।

यह इसका प्रतीक है कि सबसे भयानक दिव्य शक्ति भी प्रेम, सजगता और भक्ति द्वारा शमित हो जाती है।

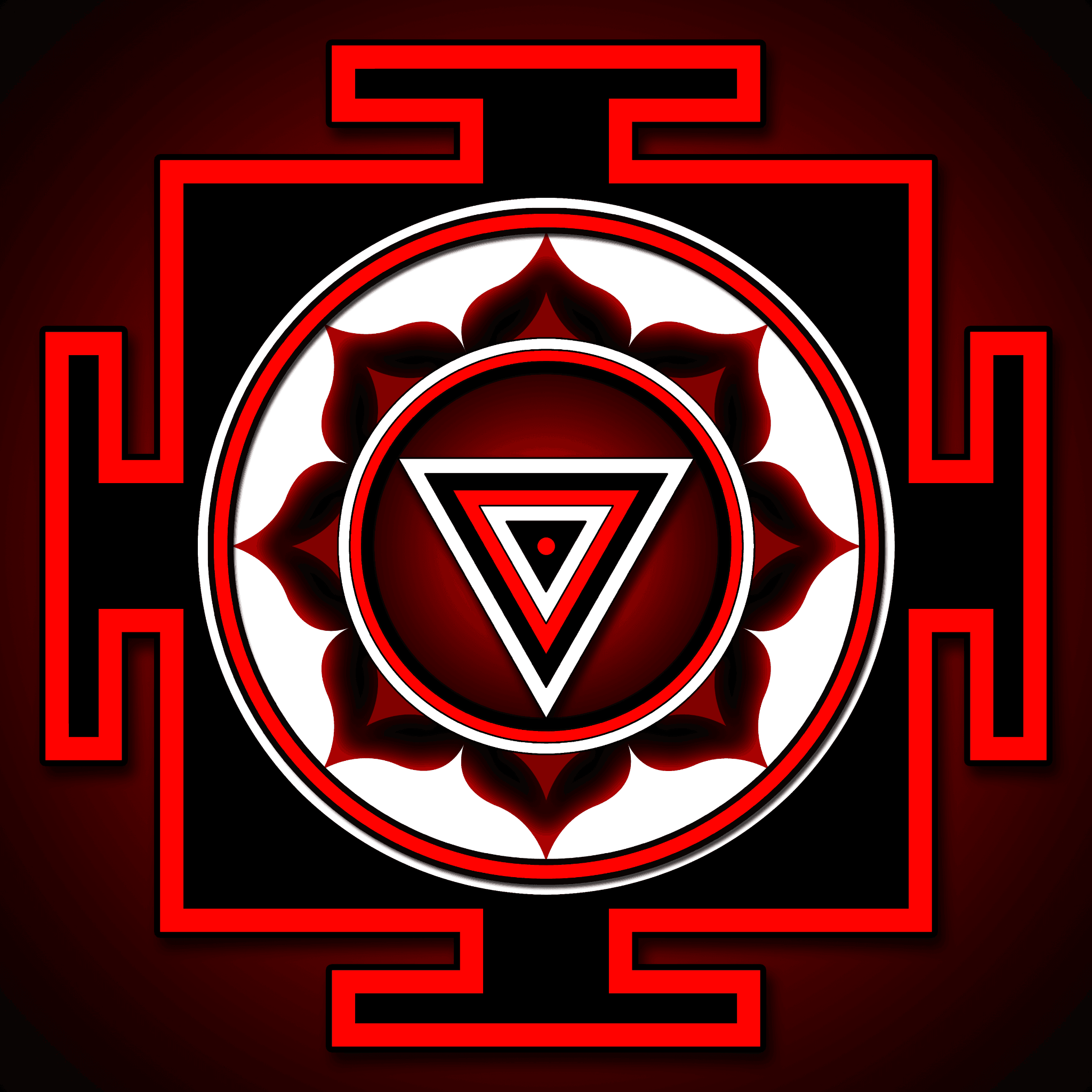

काली यंत्र : दिव्य चेतना की पवित्र ज्यामिति

काली यंत्र तांत्रिक परम्परा में पवित्र ज्यामिति के सबसे सूक्ष्म और उन्नत प्रयोगों में से एक है। यह ध्यान के उपकरण के रूप में और दिव्य चेतना के प्रतीकात्मक मानचित्र के रूप में कार्य करता है।

देवी के कलात्मक चित्रणों के विपरीत, यंत्र ज्यामितीय रेखाचित्र होते हैं, ज�� किस��� देवता के सूक्ष्म ऊर्जा-स्वरुप को संहिताबद्ध करते हैं। तंत्र साधना में उनका उपयोग दिव्य ऊर्जा के विशिष्ट पक्ष को आवाहित करने, उस पर ध्यान करने और उसमें लीन होने के लिए किया जाता है।

काली यंत्र के केन्द्र में स्थित है एक बिन्दु — वह मूल बिन्दु जो सम्पूर्ण अस्तित्व का स्रोत है। इसके चारों ओर एक के बाद एक वृत्त, कमलदल और त्रिकोण हैं — प्रत्येक ब्रह्माण्ड के विभिन्न स्तरों और आध्यात्मिक जागृति के चरणों का प्रतीक।

नीचे की ओर मुख किए त्रिकोण दिव्य स्त्री-ऊर्जा (शक्ति)— का प्रतिनिधित्व करते हैं। काली यंत्र पर ध्यान करना एक क्रमिक अन्तर्मुख यात्रा है — बाहर�� तत्वों से आरम्भ करके धीरे-धीरे बिन्दु की ओर ��ग्रसर होने की।

यह संरचित दृष्टिकोण विभक्तता के भ्रम को धीरे-धीरे मिटाता है और साधक को स्वयं देवी की स्पन्दनशीलता के साथ एकरूप करता है — वह जो विशाल, निर्भय और अतिक्रमणशील है।

वे दिव्य संत जिन्होंने माँ काली की उपासना की

माँ काली का आध्यात्मिक उत्तराधिकार उन संतों के जीवन में सर्वाधिक तेजस्वी रूप से चमकती है, जिन्होंने उन्हें केवल पू���ित ही ��हीं किया, बल्कि उनके साथ जीवन यापन किया।

शताब्दियों से असाधारण साधक — कवि, गृहस्थ, रहस्यवादी और समाज-संशोधक — उनके मार्ग पर चले हैं। उनकी भक्ति कर्मकाण्ड से ऊपर उठकर जीवित, स्पन्दनशील सम्बन्धों में परिवर्तित हो गई।

इन संतों ने केवल आशीर्वाद की याचना नहीं की, बल्कि माँ काली के साथ प्रत्यक्ष ऐक्य की आकांक्षा की। बालवत् विश्वास और निर्भीक प्रेम के साथ स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर दिया।

श्रामकृष्ण परमहंस, दक्षिणेश्वर के रहस्यवादी संत, माँ काली की उ���स्थिति में दिव्य समाधियों में प्रवेश कर जाते थे, उन्हें अपनी खेलप्रिय, सर्वस्नेही माता मानकर।

रामप्रसाद सेन और कमलाकांत भट्टाचार्य, बंगाल के महान कवि, उनसे प्रकट भाव, तृष्णा और उत्कट समर्पण के साथ गाते थे। उनके गीत आज भी काली मन्दिरों में गूँजते हैं।

कृष्णानन्द अगमवागीश, तांत्रिक विद्वान और साधक, गहन साधना के माध्यम से उनके रहस्यों में प्रविष्ट हुए और उनकी कृपा के गुप्त मार्ग प्रत्यक्ष किये।

बामाखेपा, “तारापीठ के पागल संत,” ने उन्हें अपनी प्रचंड भक्ति अर्पित अर्पित की — समाज की मर्यादाओं से परे — और अपनी पहचान को माँ की अग्नि में समर्पित कर दिया।

इनमें से प्रत्येक संत ने अद्वितीय मार्ग अपनाया — कुछ भक्ति के द्वारा, तो कुछ तंत्र साधना के माध्यम से — फिर भी वे सभी उसी प्रचंड प्रेम से अनुग्रहित हुए, जो माँ काली उन्हें प्रदान करती हैं जो समर्पण करने का साहस करते हैं।

इनके जीवन हमें स्मरण कराते हैं : माँ काली दूर या काल्पनिक नहीं हैं। वह निकट, व्यक्तिगत एवं वास्तविक हैं — और सच्चे साधक को भय, अहंकार और सांसारिक बन्धनों से परे दिव्य स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करने हेतु सदा तत्पर हैं।

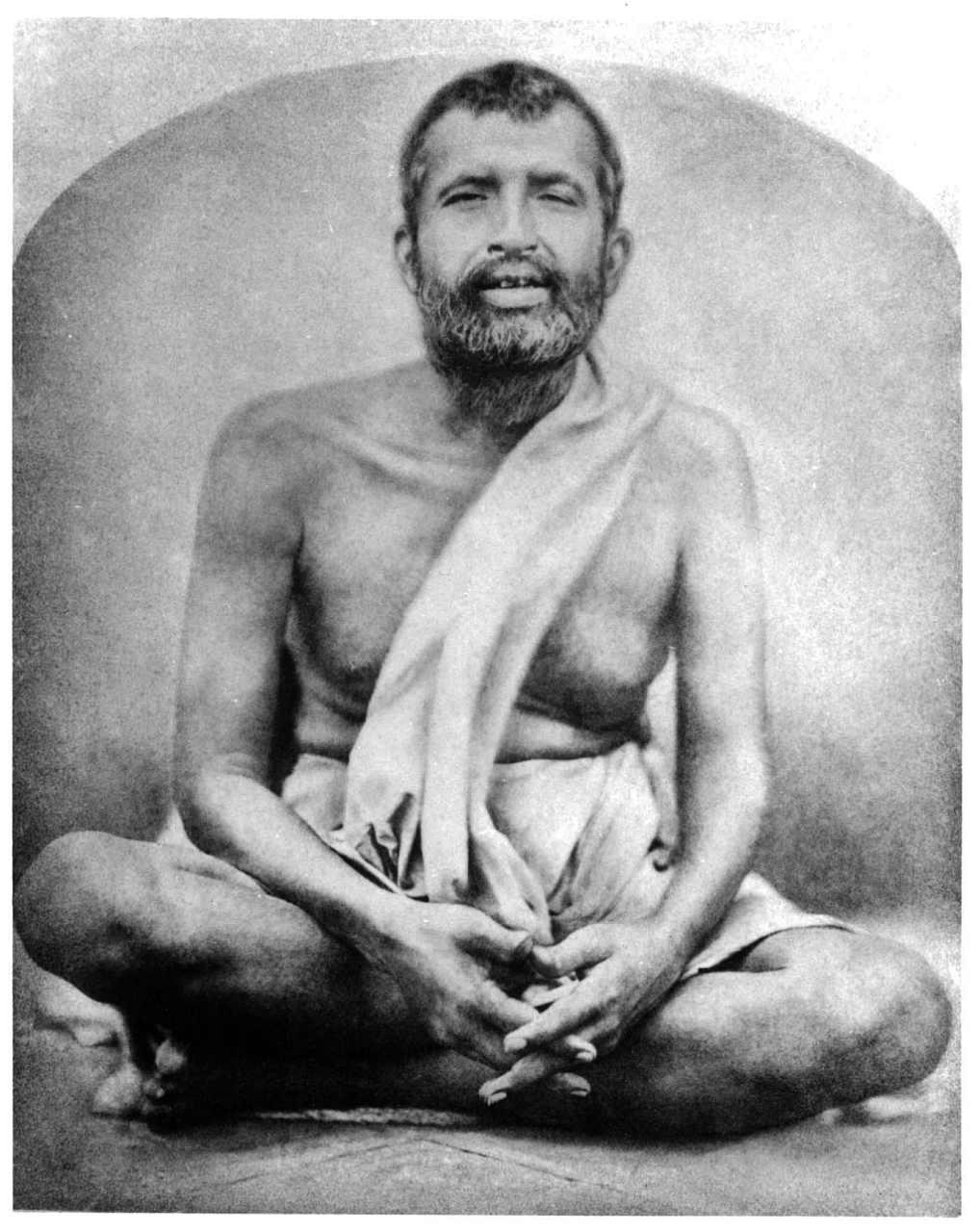

श्री रामकृष्ण परमहंस : सर्वोत्तम भक्त

श्री रामकृष्ण परमहंस माँ काली की उपासना के चरम आदर्श हैं। वे यह दर्शाते हैं कि जगन्माता के प्रति सम्पूर्ण समर्पण एक सामान्य मानव को भी दिव्य चेतना के जीवित मूर्त-स्वरुप में रूपान्तरित कर सकता है।

कामारपुकुर ग्राम में गदाधर चट्टोपाध्याय के रूप में जन्मे, उनका जीवन बीसवीं आयु के आरम्भ से ही माँ काली के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ गया, जब उन्होंने दक्षिणेश्वर मन्दिर में पुरोहित के रूप में सेवा आरम्भ की।

काली साधना के प्रति उनका दृष्टिकोण पारम्परिक धार्मिक अभ्यास से क्रान्तिकारी रूप से भिन्न था। उन्होंने दिखाया कि जगन्माता कोई दार्शनिक कल्पना मात्र नहीं हैं, बल्कि एक जीवित और प्रत्युत्तर देने वाली वास्तविकता हैं, जो सत्यनिष्ठ भक्तों के लिए पूर्णतः सुलभ हैं।

जहाँ अन्य पुरोहित औपचारिकता बनाए रखते थे, वहाँ रामकृष्ण माँ काली को अपनी वास्तविक माता के रूप में मानते थे — उनसे बात करते, उनसे तर्क करते और गहन निकटता के क्षण साझा करते। इन संवादों ने कई परम्परावादियों को चौंकाया, परन्तु उनके माध्यम से असाधारण आध्यात्मिक फल प्राप्त हुए।

उनकी भक्ति अद्भुत रूपों में प्रकट होती थी :

वे भोजन नहीं करते थे, जब तक माँ काली पहले उनका नैवेद्य स्वीकार न कर लें।

कई लोगों ने प्रत्यक्ष देखा कि मन्दिर की मूर्ति उनके हाथों से अन्न ग्रहण कर रही है।

पूजा के समय वे गहन समाधि में प्रवेश कर जाते थे और बाह्य जगत् के प्रति चेतना खो देते थे। इन अवस्थाओं में अन्य लोग उनकी शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे।

श्री रामकृष्ण ने कई गुरुओं के निर्देशन में कठिन तांत्रिक साधनाएँ भी कीं और हिन्दू, इस्लामी तथा ईसाई मार्गों सहित ईश्वर तक पहुँचने के अनेक मार्गों का अनुसन्धान किया। प्रत्येक में उन्हें प्रत्यक्ष दिव्य दर्शन हुए, किन्तु उनका आध्यात्मिक निवास सदैव माँ काली के साथ ही रहा।

उनकी शिक्षाएँ, जो ‘श्री रामकृष्ण वचनामृत’ में संकलित हैं, आज भी संसार-भर के लाखों साधकों का मार्गदर्शन और उत्थान करती हैं।

उनके जीवन का सम्भवतः सबसे गहन पक्ष यह था कि उन्होंने सर्वोच्च दिव्य बोध को प्राप्त किया, किन्तु मानवीय सम्बन्धों में भी रचे-बसे रहे। उनकी पत्नी शारदा देवी, जिन्हें स्वयं जगन्माता का अवतार माना जाता है, दक्षिणेश्वर में रहती थीं। उनका सम्बन्ध सांसारिक आसक्ति पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गहराई पर आधारित था।

श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से यह दिखाया कि आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन, दोनों साथ-साथ चल सकते हैं, यदि उन्हें शुद्धता, समर्पण और माँ काली के अडिग प्रेम से अपनाया जाए।

रामप्रसाद सेन : दिव्य लालसा के कवि-संत

रामप्रसाद सेन ने माँ काली के प्रति अत्यन्त अन्तरंग भक्ति गीतों के माध्यम से बंगाल के आध्यात्मिक साहित्य को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने ऐसी धार्मिक अभिव्यक्ति का सृजन किया जो तीन शताब्दियों बाद भी भक्तों को प्रेरित करती है।

कोलकाता से लगभग पैंतीस मील उत्तर स्थित हालिशहर ग्राम में एक तांत्रिक वैद्य-ब्राह्मण परिवार में जन्मे रामप्रसाद बचपन से ही अद्भुत काव्य प्रतिभा और गहन आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखते थे।

काली साधना से उनका औपचारिक परिचय २२ वर्ष की आयु में दीक्षा संस्कार के समय हुआ, जब उनके गुरु माधवाचार्य ने उनके कान में एक पवित्र मंत्र फूँका। उसी क्षण उनमें माँ के प्रति ऐसा गहन विरह उत्पन्न हुआ कि उनका सम्पूर्ण जीवन सदा के लिए परिवर्तित हो गया।

बाद में वे प्रसिद्ध तांत्रिक आचार्य कृष्णानन्द आगमवागीश के शिष्य बने, जिन्होंने बंगाल में काली पूजा की परम्परा का आरम्भ किया।

भक्ति और काव्य को समर्पित जीवन

रामप्रसाद के आध्यात्मिक आवाहन की सर्वाधिक प्रसिद्ध कथा उनके कोलकाता में लेखाकार के रूप में कार्यकाल के समय घटित हुई। आर्थिक कठिनाइयों के के होते हुए भी वे दिनभर अपने लेखा बही में वित्तीय विवरणों के स्थान पर माँ काली के लिए कविताएँ लिखते थे।

दण्ड देने के स्थान पर, उनके नियोक्ता उन कविताओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें तीस रुपये मासिक भत्ता प्रदान किया और घर लौटकर स्वयं को पूर्णतः साधना और काव्य-रचना में समर्पित करने को कहा।

अपने ग्राम लौटकर रामप्रसाद ने एक अद्भुत साधना प्रारम्भ की : गंगा नदी में गले तक जल में खड़े होक��� माँ काली क��� लिए वे ऐसा दिव्य संगीत गाते कि नौकाएँ उन्हें सुनने हेतु रुक जातीं और मृत्युशय्या पर पड़े लोग उनके आने का अनुरोध करते।

उनकी साधना में पंचवटी उपवन में पंचमुण्डी आसन पर घंटों ध्यान करना भी सम्मिलित था। पाँच मस्तकों से बने आसन पर यह दुर्लभ और शक्तिशाली तांत्रिक साधना उन्हें माँ काली के आद्याशक्ति महामाया रूप के प्रत्यक्ष दर्शन तक ले गई।

राजकीय सम्मान और जनभक्ति

नदिया के राजा कृष्णचन्द्र — माँ काली के भक्त — ने रामप्रसाद के गीत सुने और उन्हें दरबारी कवि नियुक्त किया। किन्तु रामप्रसाद प्रायः दरबार में उपस्थित नहीं होते थे, और साधना में ही निमग्न रहते। कृतज्ञता स्वरूप राजा ने उन्हें १०० एकड़ करमुक्त भूमि प्रदान की और “कविरंजन” (कवियों के मनोरंजनकर्ता) की उपाधि दी।

रामप्रसाद ने एक लाख से अधिकभक्ति-गीतों की रचना की। उनके कुछ प्रमुख संग्रह हैं :

विद्यासुंदर

काली-कीर्तन

शक्तिगीति

उनकी शैली क्रान्तिकारी थी। वे माँ काली को दूरस्थ आराध्या के रूप में नहीं, बल्कि अत्यन्त व्यक्तिगत भाव की तीव्रता से सम्बोधित करते थे : कभी प्रेममयी माता के रूप में, कभी शरारती कन्या के रूप में और कभी कठोर अथवा अनुपस्थित अभिभावक के रूप में।

इन गीतों ने एक नई भक्ति-भाषा का सृजन किया, जो आज भी बंगाली आध्यात्मिकता में गूँजती है।

भक्ति के माध्यम से अंतिम मुक्ति

रामप्रसाद की आध्यात्मिक परिणतिसन्१७७५ के आसपास काली पूजा के समय आया। रात्रिभर गान और प्रार्थना से भरे अनुष्ठान के पश्चात वे अन्तिम कर्म के लिए पवित्र कलश को गंगा में ले गए।

जब माँ काली की मृण्मयी मूर्ति पवित्र जल में विलीन हुई, तब रामप्रसाद और भी गहराई तक जल में उतर गए, माँ के लिए गाते हुए। उसी क्षण वे गंगा में विलीन हो गए और उनका भौतिक शरीर पीछे रह गया। यह था जगन्���ाता के साथ अन्तिम एकत्व में समर्पण का सर्वोच्च कार्य।

बामाखेपा (१८३७–१९११) : तारापीठ के पागल संत

बामाचरण चट्टोपाध्याय, जिन्हें संसार बामाखेपा (पागल संत) के नाम से जानता है, तांत्रिक परम्परा में दैवी एकत्व के सबसे असामान्य किन्तु गम्भीर उदाहरणों में से एक माने जाते हैं।

बीरभूम जिले के तारापीठ के समीप आतला ग्राम में जन्मे बामाखेपा की आध्यात्मिक तीव्रता बचपन से ही स्पष्ट हो गई थी — ऐसे आचरणों के रूप में जो समाज की समझ से परे थे, किन्तु जिन्होंने निश्चय ही उन्हें असाधारण आत्मा के रूप में चिह्नित किया।

बाल्यावस्था में बामाखेपा ने एक विचित्र प्रवृत्ति विकसित की, जो उनके गहन आध्यात्मिक झुकाव को प्रकट करती थी : रात्रि के गहन अन्धकार में वे पड़ोसियों के घरों में चुपके से प्रवेश करते, उनके गृहदेवताओं की प्रतिमाएँ उठा ले जाते और उन्हें दूर किसी नदी-तट पर ले जाकर रात्रिभर उनकी उपासना करते।

डाँट-फटकार और रोक-टोक के बावजूद वे यह रात्रिकालीन अनुष्ठान बार-बार दोहराते रहे, मानो दैवी मिलन की कोई अदम्य आकांक्षा उन्हें प्रेरित कर रही हो।

आरम्भिक जीवन और आध्यात्मिक आकर्षण

बामाखेपा ने अल्प आयु में ही अपने पिता को खो दिया था। उनकी आध्यात्मिक शिक्षा का दायित्व उनकी माता और विधवा ज्येष्ठा भगिनी पर आया, जिन्होंने उन्हें प्राचीन कथाओं और मूल साधनाओं से पोषित किया।

अत्यन्त दरिद्रता और अल्प औपचारिक शिक्षा के बावजूद उन्हें सांसारिक जीवन में कोई रुचि नहीं थी; इसी कारण उन्हें “खेपा” (पागल) कहा जाने लगा। किन्तु तांत्रिक शब्दावली में यह पागलपन मानसिक विकृति नहीं, बल्कि दैवी उन्माद का संकेत है।

अन्ततः उन्होंने घर त्याग दिया और दक्षिणग्राम में स्वामी मक्षदानन्द के शरणागत हुए, तत्पश्चात द्वारका नदी के तट पर स्थित प्राचीन मन्दिर-ग्राम मालूटी में निवास किया।

उनका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रूपान्तरण बाबा कैलाशपति के मार्गदर्शन में हुआ, जिन्होंने उन्हें उच्च तांत्रिक ��र योगिक साधनाओं में दीक्षित किया। कालान्तर में बामाखेपा तारापीठ के आध्यात्मिक अधिपति बने।

पवित्र उन्माद और दैवी मान्यता

बामाखेपा का आचरण प्रायः मन्दिर की रूढ़ परम्पराओं से टकराता था।

वे प्रायः देवता के लिए अर्पित नैवेद्य का स्वयं भक्षण कर लेते, जिससे विधि-विधान भंग होता। एक अवसर पर मन्दिर के पुरोहितों ने उन्हें इसके लिए दण्डित भी किया। किन्तु शीघ्र ही माँ तारा ने नाटोर की रानी भवानी के स्वप्न में प्रकट होकर आदेश दिया कि उस संत को पहले भोजन कराया जाए, क्योंकि वह उनका प्रिय पुत्र है।

तब से मन्दिर के पुजारी देवता को अर्पण करने से पूर्व बामाखेपा को भोग अर्पित करने लगे, उनकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति को स्वीकारते हुए। उनका दैवी सम्बन्धप्रमाणित हुआ — मनुष्यों द्वारा �����ीं, स्वयं देवी द्वारा।

ज्वालाओं के मध्य साधना

बामाखेपा ने अपना अधिकांश आध्यात्मिक जीवन तारापीठ मन्दिर के समीप स्थित श्मशान भूमि में व्यतीत किया।

यह भयावह क्षेत्र — राख, अस्थि���ों और दहकती चिताओं से भरा हुआ — उनका आध्यात्मिक प्रयोगशाला बन गया, जहाँ उन्होंने तीव्र तांत्रिक साधनाएँ सम्पादित कीं।

इन गहन साधनाओं का परिपाक माँ तारा के उग्र स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन के रूप में हुआ। तत्पश्चात माँ ने उन्हें अपने वक्ष से लगा लिया—यह भक्त और देवता के पूर्ण एकत्व का प्रतीक था, आत्मा की सिद्धि का पवित्र क्षण।

पागल संत की शिक्षाएँ और धरोहर

बामाखेपा की शिक्षाएँ उनके जीवन की भाँति ही असामान्य थीं।

वे विरोधाभास, हास्य, मौन और अप्रत्याशित संक���तों द्वारा उपदेश देते, जो खुले हृदय वालों के लिए गूढ़ सत्य प्रकट करते थे। उनकी बुद्धि को केवल तर्क से नहीं समझा जा सकता था; यह श्रद्धा और निर्भयता के साधकों के लिए पथ था।

भारतभर से भक्त उनके पास आते, आशीर्वाद, आरोग्य या मात्र उनके सान्निध्य की खोज में। कोई स्वस्थ होकर लौटता, कोई रूपान्तरित होकर।

बामाखेपा का जीवन स्मरण कराता है कि दैवी अनुभूति सदैव सामाजिक मर्यादाओं के व��्त्र नहीं धारण करती। कभी वह पागलपन की गर्जना बनकर प्रकट होती है, श्मशान में सोती है, विधियों को तोड़ती है और तर्क से परे नृत्य करती है।

वे इस तांत्रिक सत्य के साक्षात् प्रतीक हैं — कि माँ तभी मिलती है जब सभी मुखौटे गिर जाते हैं।

कमलाकांत भट्टाचार्य : दिव्य प्रेम के राजकवि

कमलाकांत भट्टाचार्य उस विलक्षण संगम के उदाहरण हैं जहाँ राजसी सभ्यता और माँ काली के प्रति उन्मत्त भक्ति का एकत्व होता है, यह दर्शाते हुए कि आध्यात्मिक अनुभूति संसारिक उत्तरदायित्वों और सामाजिक प्रतिष्ठा के मध्य भी पुष्पित हो सकती है।

पश्चिम बंगाल के बर्दवान (वर्त्तमान के बर्धमान) में जन्मे कमलकांत ने बर्दवान के महाराज के दरबार में राजकवि का प्रतिष्ठित पद सम्भाला — एक ऐसा पद, जिसे उन्होंने गहन तांत्रिक साधक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में निभाया।

जगत् और आत्मा के मध्य संतुलित जीवन

बाल्यकाल से ही कमलकांत ने कलात्मक प्रतिभा और आध्यात्मिक प्रवृत्ति प्रदर्शित की।

रामप्रसाद सेन, जिन्होंने दारिद्र्य से संघर्ष किया, के विपरीत कमलाकांत ऐसे परिवार में पले जहाँ भौतिक स्थिरता और आध्यात्मिक विकास, दोनों का मूल्य था। इससे उन्हें उचित शिक्षा प्राप्त हुई और साथ ही भीतर की दैवी तृषा का पोषण भी।

उनकी साधना की गहराई केनाराम भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में और बढ़ी, जो एक विख्यात तांत्रिक गुरु थे और जिन्होंने उनके अन्तर्निहित आध्यात्मिक सामर्थ्य को पहचाना।

केनाराम के निर्देशन में कमलकांत ने उन्नत तांत्रिक साधनाओं में दीक्षा ली, साथ ही ऐसी काव्य-वाणी विकसित की जो गूढ़ आध्यात्मिक सत्यों को समाज के सभी स्तरों तक पहुँचाने में समर्थ थी।

राजमहल में कवि, मन्दिर में भक्त

अनेक संतों के विपरीत जिन्होंने संसार का त्याग किया, कमलकांत ने भक��ति को अपने दैनिक सांसारिक जीवन में गुंथा।

महाराज तेजचन्द्र के राजकवि और सलाहकार के रूप में उनकी भूमिका ने उनके आध्यात्मिक उत्कर्ष को बाधित नहीं किया, बल्कि उसे विस्तार दिया — जिससे उन्होंने माँ काली की उपासना को राजवंशों और सामान्य जनों तक समान रूप से पहुँचाया।

विशेष बात यह थी कि स्वयं महाराज कमलाकांत के शिष्य बने, जिससे आध्यात्मिक अधिकार ने राजसत्ता को भी अतिक्रमित कर दिया।

अपनी काव्य-प्रतिभा, उपस्थिति और अन्तर्दृष्टि द्वारा कमलाकांत ने तांत्रिक भक्ति को राजदरबार में प्रतिष्ठि��� किया, जिससे राजसी समाज के देवता से सम्बन्ध का स्वरूप ही परिवर्तित हो गया।

मानवीय शब्दों में दैवी तृषा

कमलाकांत की कविता भावनात्मक निकटता, दार्शनिक गहराई और आध्यात्मिक निष्ठा से प्रकाशित है।

उनके गीत माँ काली के प्रति प्रेमपत्र हैं — विरह, उलझन, समर्पण और आनन्द से भरे हुए। एक क्षण वे उनसे प्रकट होने की प्रार्थना करते हैं, अगले क्षण उन्हें विषाद में उलाहना देते हैं, परन्तु सदैव इस विश्वास के साथ कि माँ सुन रही हैं।

उनकी प्रसिद्ध रचना “क्या मेरी माँ सचमुच काली है?” उनके उग्र स्वरूप पर बालवत् जिज्ञासा प्रकट करती है और अन्ततः इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि माँ सभी रूपों से परे हैं — उनका स्वरूप केवल भक्त के अन्तःदर्शन से आकार ग्रहण करता है।

यह कविता आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि और मानवीय भावना का सुन्दर मिश्रण निर्माण प्रस्तुत करती है।

सदियों से गूँजती वाणी

कमलाकांत के गीतों ने एक नवीन भक्ति-शैली निर्मित की, जिसमें शास्त्रीय संगीत और लोकधुनों का सम्मिलन था, जिससे वे सुलभ और गहन दोनों बन गए।

श्री रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं उनके गीतों को अपनाया और माँ काली के साथ अपने दिव्य संयोग के समय उन्हें गाया।

आज भी बंगाल में, विशेषतः कालीपूजा और अन्य पावन अवसरों पर, कमलकांत के गीत गाये जाते हैं।

उनकी धरोहर यह स्मरण कराती है कि आध्यात्मिक भक्ति संसार से पलायन नहीं माँगती — वह जीवन के प्रत्येक कोने को आलोकित कर सकती है, यहाँ तक कि राजदरबार ���ो भी।

कृष्णानन्द आगमवागीश : बंगाल में काली उपासना के प्रथम प्रवर्तक

कृष्णानन्द भट्टाचार्य, जिन्हें तांत्रिक ग्रन्थों में प्रखर निपुणता के कारण बाद में “आगमवागीश” की उपाधि मिली, को बंगाल में संगठितकाली पूजा के प्रवर्तक तथा इस गूढ़ उपासना को गृहस्थों के लिए सुलभ बनाने का श्रेय दिया जाता है।

उनका जीवन शाक्त तंत्र के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ है, जहाँ रहस्यमय साधना और सामान्य भक्ति के मध्य सेतु स्थापित हुआ।

नदिया जिले के नबद्वीप में लगभग १५७५ ईस्वी (कुछ स्रोतों के अनुसार १५३३) में जन्मे कृष्णानन्द उस पीढ़ी से थे जो श्री चैतन्य महाप्रभु की आध्यात्मिक आभा के पश्चात् युग में जी रही थी।

जबकि बंगाल में भक्ति की प्रधान धारा वैष्णववाद की ओर प्रवाहित थी, कृष्णानन्द ने शक्ति-उपासना का पथ अपनाया और जगन्माता के सर्वाधिक उग्र स्वरूप, माँ काली, में अपना संपूर्ण आत्मसमर्पण किया।

आचार्य, तांत्रिक, गृहस्थ

कृष्णानन्द एक ऐसे परिवार में ज���्मे जो विद्या और अध्यात्म से परिपूर्ण था। उनके पिता, आचार्य महेश भट्टाचार्य, एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण विद्वान थे और वे प्राणतोषणी ग्रन्थ के रचयिता रामतोषण विद्यालंकार के वंश��� थे।

उनकी औपचारिक शिक्षा अत्यन्त गहन थी; उन्होंने वासुदेव सर्वभौम जैसे विख्यात अध्यात्माचार्य के अधीन अध्ययन किया।

परन्तु कृष्णानन्द की विशेषता यह थी कि उन्होंने तांत्रिक रहस्य को सामान्य हिन्दू आचरण के साथ संयोजित किया।

ऐसे काल में जब तांत्रिक विधियाँ भय और भ्रान्ति से घिरी हुई थी तथा केवल अत्यंत प्रशिक्षित संन्यासियों के लिए आरक्षित थी, उन्होंने इस पवित्र ज्ञान को सामान्य जनों के जीवन में लाने का साहस किया। उन्होंने सत्यनिष्ठ गृहस्थों को यह सामर्थ्य दिया कि वे अपने पारिवारिक जीवन के भीतर रहकर भी काली साधना कर सकें।

बृहत् तंत्रसार : जनसाधारण हेतु एक तांत्रिक 'बाइबल'

कृष्णानन्द की सर्वश्रेष्ठ कृति, बृहत् तंत्रसार, तांत्रिक उपासना पर लिखे गये सबसे व्यावहारिक ���र व्यापक ग्रन्थों में से एक है।

१७० से अधिकप्राचीन ग्रन्थों से सार ग्रहण कर उन्होंने बंगला भाषा में ऐसा मार्गदर्शन-ग्रन्थ रचा, जो शाक्त अनुष्ठानों के मूल तत्त्वों को सुरक्षित रखते हुए कठिन और खतरनाक अंशों को सामान्य साधकों के लिए सरल बनाता है।

यह ग्रन्थ सम्पूर्ण बंगाल में आधुनिक काली पूजा की आधारशिला बना और उन साधकों के लिए पथप्रदर्शक हुआ जो पारिवारिक जीवन के भीतर रहते हुए भी वास्तविक आत्मबोध की आकांक्षा रखते थे।

तंत्रसार ने आध्यात्मिक सामर्थ्य को सुरक्षित रखते हुए साधना को सुलभ बनाया, जिससे कृष्णानन्द तंत्र के लोकतंत्रीकरण के सच्चे क्रान्तिकारी बन गए।

दक्षिणकाली का दर्शन

कृष्णानन्द के जीवन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षण वह था जब उन्हें माँ काली का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ, जिसने बंगाल में देवी के स्वरूप की कल्पना ही बदल दी।

कथा के अनुसार, माँ काली ने स्वप्न में प्रकट होकर उन्हें आदेश दिया कि उनकी मूर्ति उसी व्यक्ति के रूप में निर्मित की जाए, जिसे वे जागने पर सर्वप्रथम देखेंगे।

प्रातः में उन्होंने एक ग्राम्य स्त्री को दीवार पर उपले लगाते हुए देखा। उसका दाहिना पाँव एक पत्थर पर था, उसके खुले, लम्बे केश झूल रहे थे, और जब उसने उन्हें देखा, तो लज्��ा से उसकी जीभ बाहर निकल आई।

यह सरल और अत्यन्त मानवी दृश्य ही दक्षिणकाली के प्रसिद्ध स्वरूप का आधार बना — एक ऐ���ा रूप, जो शास्त्रीय युद्धभूमि की देवी से अधिक कोमल और गृहस्थों के लिए सुलभ था।

जगन्माता का मानवीकरण करके कृष्णानन्द ने उनकी उपासना को भावनात्मक और सुरक्षित बनाया। यह मूर्तिरूप में हुआ परिवर्तन उतना ही महत्त्वपूर्ण था जितना उनके ग्रन्थों का योगदान।

वंशावली एवं धरोहर

कृष्णानन्द के शिष्यों में प्रसिद्ध रामप्रसाद सेन भी सम्मिलित थे, जिनकी भक्तिमय कविताओं ने काली-उपासना को बंगाल की चेतना में स्थायी स्थान दिया।

नवद्वीप में उनके द्वारा स्थापित आगमेश्वरी काली मन्दिर आज भी प्राचीन विधियों और भावना के साथ अविच्छिन्न रूप से पूजित है।

उनका प्रभाव केवल ग्रन्थों और मन्दिरों तक सीमित नहीं रहा।

तंत्र और भक्ति के समन्वय द्वारा उन्होंने गृहस्थ साधकों की ऐसी संस्कृति की नींव रखी जिसमें गहन आध्यात्मिक अनुभूति दैनिक जीवन की मिट्टी में भी खिल सकती थी।

एक व्यवहारिक संत

यद्यपि वे ग्रन्थों में पारंगत थे, किन्तु केवल सैद्धान्तिक विचारक नहीं थे।

वे बौद्धिक बहस से अधिक प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव पर बल देते थे। उनके लिए वास्तविक ज्ञान आगमों और तंत्रों की चर्चाओं से नहीं, बल्कि दैवी साक्षात्कार से आता था।

यह व्यावहारिकता उन्हें सुलभ और आदरणीय गुरु बनाती थी। वे मानते थे कि दैवी माता तक पहुँचने का मार्ग केवल जटिल अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि शुद्ध आचरण, निर्मल संकल्प और हृदय की सच्ची भक्ति से प्रशस्त होता है।

माँ काली के पवित्र मन्दिर

माँ काली को समर्पित पवित्र मन्दिर भारत-भर में उनकी दिव्य शक्ति और उपस्थिति के उज्ज्वल दीपस्तम्भ के रूप में खड़े हैं। प्रत्येक मन्दिर महाविद्या के किसी विशिष्ट रूप का उद्घाटन करता है — उग्र और करुणामयी, असीम और पोषणकारी।

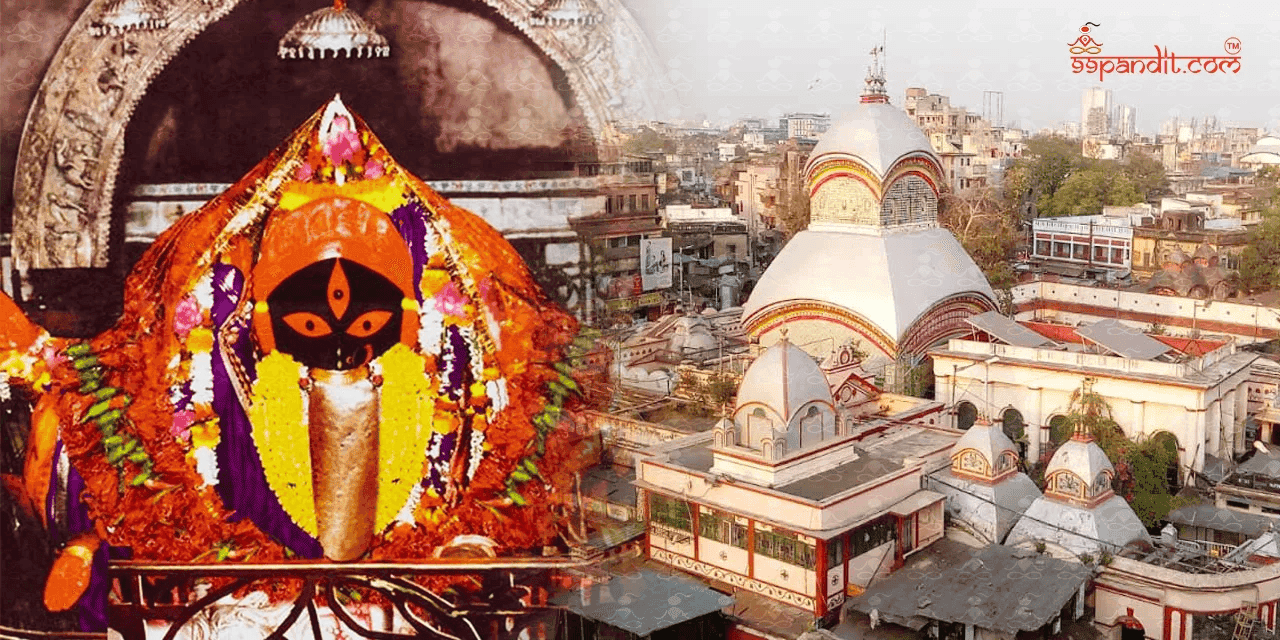

कोलकाता के प्राचीन शक्तिपीठ,कालीघाट, जहाँ देवी सती के पवित्र पादांगुलि गिरने की मान्यता है, से लेकर भव्य दक्षिणेश्वर काली मन्दिर तक, जो सदा के लिए श्री रामकृष्ण परमहंस की उपस्थिति से पवित्र हो गया — ये मन्दिर भक्ति और तांत्रिक अनुभव के जीवित केन्द्र हैं।

गंगा के हरे-भरे तटों से लेकर असम की धुँधली पर्वतमालाओं तक फैले पवित्र भू-दृश्यों में स्थित ये मन्दिर शताब्दियों पुरानी परम्पराओं, स्थानीय आख्यानों और तांत्रिक ऊर्जा को समेटे हुए हैं।

ये केवल उपासना के स्थान नहीं हैं, बल्कि वे प्रबल आध्यात्मिक केन्द्र हैं जहाँ तंत्र साधना, भक्ति और पूर्वजों की स्मृति एकत्र होकर दैवी स्पन्दन रचती हैं।

माँ काली के करोड़ों भक्तों के लिए ये मन्दिर केवल आशीर्वाद के स्थल नहीं हैं। वे माँ काली की उग्र रक्षा, निष्काम प्रेम और रूपान्तरकारी कृपा के द्वार हैं। वे सभी का स्वागत करते हैं, चाहे वे आनन्द में हों या निराशा में।

दक्षिणेश्वर काली मन्दिर : दिव्य प्रेम का पवित्र निवास

हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित दक्षिणेश्वर काली मन्दिर माँ काली को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक स्थलों में से एक है।

मुख्य मन्दिर सुन्दर नवरत्न शैली में निर्मित है। इसके नौ ऊँचे शिखर, जो सौ फुट से अधिक ऊँचाई तक उठते हैं और एक विशाल मंच पर स्थित हैं, जहाँ से चौड़े सीढ़ियाँ भक्तों को माँ की उपस्थिति में ले जाती हैं। गर्भगृह में माँ भवतारिणी — माँ काली का करुणामयी रूप — भगवान् शिव के ऊपर खड़ी हैं, और दोनों सहस्रदल रजत कमल पर स्थित हैं।

इस भव्य मन्दिर के चारों ओर पारम्परिक आठ-छाला बंगाली शैली के १२ समान शिव मन्दिर और एक राधा-��ृष्ण मन्दिर हैं, ज��� बंगाल के पवित्र भू-दृश्य में भक्ति की गहन समन्वय परम्परा को प्रतिबिम्बित करते हैं।

रानी रश्मोनी का दिव्य स्वप्न

इस मन्दिर की उत्पत्ति एक गहन समर्पण के कार्य से जुड़ी है।

सन् १८४७ में धनी जमींदार और परम भक्त रानी रश्मोनी ने २४ नौकाओं के बेड़े के साथ एक विशाल काशी (वाराणसी) यात्रा की योजना बनाई थी। परन्तु यात्रा से पूर्व की रात्रि में माँ काली उनके स्वप्न में प्रकट हुईं और कहा :

“काशी जाने की आवश्यकता नहीं है। गंगा के तट पर एक सुन्दर मन्दिर में मेरी मूर्ति प्रतिष्ठित करो और वहाँ मेरी उपासना की व्यवस्था करो। मैं उस प्रतिमा में प्रकट होकर उसी स्थान पर पूजित होऊँगी।”

इस दिव्य आज्ञा से अभिभूत होकर रानी रश्मोनी ने अपनी योजना तत्काल रद्द कर दी और दक्षिणेश्वर ग्राम में १२,००० हेक्टर की भूमि क्रय की।

मन्दिर परिसर उस भूमि पर निर्मित किया गया, जो स्वाभाविक रूप से कूर्म (कच्छप) के आकार की थी, जो तंत्र साधना में अत्यन्त शुभ प्रतीक मानी जाती है। और इसका निर्माण आठ वर्षों (१८४७-१८५५) में ₹९ लाख की उस समय की विशाल राशि में सम्पन्न हुआ।

एक जीवित मन्दिर का जन्म

३१ मई १८५५ को स्नान यात्रा के पावन अवसर पर मन्दिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह सम्पन्न हुआ, जिसमें एक लाख से अधिक ब्राह्मण उपस्थित थे।

पहले मुख्य पुजारी रामकुमार चट्टोपाध्याय थे, जिनका १८५६ में असामयिक देहावसान हो गया। इसके पश्चात् उनके छोटे भाई गदाधर चट्टोपाध्यायने यह दायित्व संभाला। वे आगे चलकर श्री रामकृष्ण परमहंस कहलाए।

इसके बाद जो हुआ, उसने दक्षिणेश्वर को एक क्षेत्रीय मन्दिर से वैश्विक आध्यात्मिक केन्द्र में परिवर्तित कर दिया।

जैसे-जैसे श्री रामकृष्ण माँ के साथ गहन ���माधि और दिव्य एकत्व की अवस्थाओं में प्रवेश करते गए, हजारों लोग इस पवित्र स्थल पर आकर्षित होने लगे — केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि माँ काली की जीवित उपस्थिति को अनुभव करने के लिए।

कालीघाट मन्दिर : एक प्राचीन शक्तिपीठ

कोलकाता में स्थित कालीघाट मन्दिर सबसे पवित्र शक्तिपीठों में से एक है — वे स्थान जहाँ भगवान् शिव के शोक में विचरण करते समय देवी सती के शरीर के अंग पृथ्वी पर गिरे थे।

कालीघाट में ऐसा माना जाता है कि देवी सती का दायाँ पादांगुलि यहाँ गिरा था, जिससे यह भूमि अत्यन्त शक्तिशाली शक्ति (दिव्य स्त्री ऊर्जा) से सम्पन्न हो गई। “कालीघाट” नाम “काली-घाट” से आया है, अर्थात् माँ काली के तट, जो मूल रूप से आदि गंगा नदी के तट पर स्थित स्थान को संदर्भित करता है।

माँ काली का विशिष्ट स्वरूप

पारम्परिक चित्रणों से भिन्न, कालीघाट में माँ काली की मूर्ति विशिष्ट और गहन रूप से प्रतीकात्मक है। लगभग सन् १५७० के संत ब्रह्मानन्द गिरी और आत्माराम गिरी द्वारा काष्ठी पत्थर से निर्मित यह मूर्ति प्रदर्शित करती है :

३ विशाल नेत्र — उनकी सर्वदर्शी शक्ति के प्रतीक

४ स्व��्णिम भुजाएँ — संरक्षण और आशीर्वाद के प्रतीक

लम्बी स्वर्णिम जिह्वा — विनम्रता और उग्र ऊर्जा का प्रतीक

इस देवी का रूप माता भुवनेश्वरी से प्रेरित माना जाता है, जो साबरना रॉय चौधुरी परिवार की कुलदेवी थीं और आगे चलकर इस मन्दिर की मुख्य संरक्षिका बनीं।

आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में निहित मन्दिर

कालीघाट का महत्त्व केवल पौराणिक ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक भी है।

शताब्दियों तक व्यापारी और यात्री यहाँ रुककर माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त करते और फिर अपनी यात्राएँ आगे बढ़ाते थे। इस निरंतर भक्ति-स्रवण ने कोलकाता को न केवल व्यावसायिक, बल्कि आध्यात्मिक केन्द्र के रूप में उभारने में योगदान दिया, जिससे कालीघाट केवल एक मन्दिर नहीं रहा, अपितु नगर कोलकाता की आत्मा का अविभाज्य अंग बन गया।

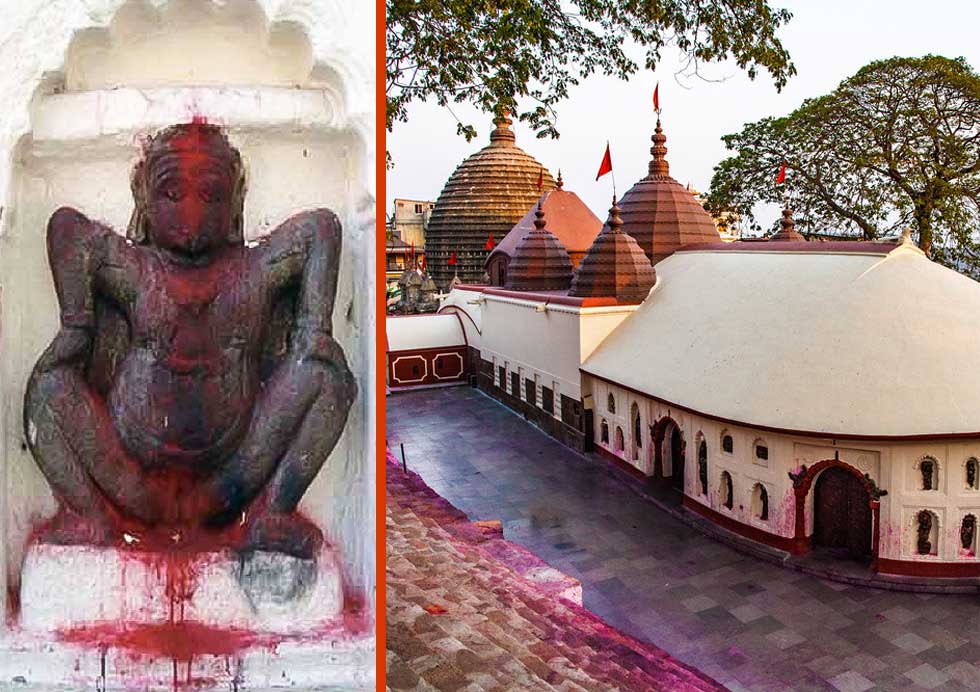

कामाख्या मन्दिर : सर्वोच्च शक्तिपीठ

माँ काली और दिव्य स्त्री-शक्ति को समर्पित सभी पवित्र स्थलों में कामाख्या मन्दिर (गुवाहाटी, असम) सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक है।

नीलाचल पर्वत पर स्थित यह मन्दिर केवल उग्र भक्ति का केन्द्र नहीं, बल्कि तांत्रिक ज्ञान, शक्ति उपासना और जगन्माता के रहस्यों की खोज करने वाले साधकों के लिए एक आध्यात्मिक केन्द्र-बिन्दु है।

८वीं–९वीं शताब्दी तक का इतिहास रखने वाला यह प्राचीन पत्थर-निर्मित मन्दिर और ���सका ऊर्जा-संपन्न परिवेश देवी उपासना का शाश्वत दीपस्तम्भ बना हुआ है।

कामाख्या परिसर में दश महाविद्याओं — दिव्य स्त्री शक्ति के दस उग्र और करुणामयी रूपों — के लिए समर्पित पृथक मन्दिर हैं, जिनमें माँ काली, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी, माँ षोडशी आदि सम्मिलित हैं। यह इसे एक अद्वितीय स्थल बनाता है, जहाँ महाविद्या परम्परा की सम्पूर्ण शक्ति एक ही पवित्र स्थान में एकत्रित होती है।

जगन्माता का गर्भ

कामाख्या मन्दिर की सबसे विशिष्ट विशेषता यह है कि वहाँ पारम्परिक अर्थ में माँ काली या माँ कामाख्या की मूर्ति नहीं है। इसके स्थान पर भक्तगण एक स्वाभाविक रूप से बनी योनि आकार के शिलाखण्ड की उपासना करते हैं, जो जगन्माता के गर्भ का प्रतीक है।

इस पवित्र स्थल से निरन्तर जल प्रवाहित होता रहता है, जो इसे उर्वरता, सृष्टि और शक्ति की पुनरुत्पादक ऊर्जा से जोड़ता है।

अम्बुबाची मेला : देवी का पवित्र रजस्वला उत्सव

प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला के दौरान मन्दिर तीन दिनों के लिए बन्द रहता है, ताकि माँ कामाख्या के ���ार्षिक रजस्वला चक्र का उत्सव मनाया जा सके। यह उनकी सृजनात्मक शक्ति और स्त्री ऊर्जा की जीवनदायिनी शक्ति का उत्सव है।

इस अवधि में कोई अनुष्ठान सम्पन्न नहीं किया जाता, क्योंकि देवी को विश्रामरत माना जाता है। चौथे दिन मन्दिर अत्यन्त उल्लास और श्रद्धा के साथ पुनः खोला जाता है।

यह च��र दिवसीय उत्सव भारत और विदेशों से आये लाखों भक्तों और तांत्रिक साधकों को आकर्षित करता है, जो माँ की पवित्र सृजनात्मक शक्ति के प्रति श्रद्धा अर्पित करने हेतु एकत्रित होते है��।

अम्बुबाची मेला मासिक धर्म की आध्यात्मिक पवित्रता का दुर्लभ सार्वजनिक उद्घोष है, जिसे परम्परागत रूप से छिपाया या निषिद्ध माना गया, जिससे यह मन्दिर न केवल पवित्र बनता है, बल्कि स्त्री उपासना के लिए अत्यन्त सशक्तिकारी भी।

तारापीठ : बामाखेपा की पवित्र भूमि

पश्चिम बंगाल केबीरभूम जनपद में स्थित तारापीठ न केवल माँ तारा — दश महाविद्याओं में से एक — को समर्पित एक पूजनीय शक्तिपीठ है, बल्कि यह तांत्रिक उपासना और दिव्य मिलन का एक अत्यन्त शक्तिशाली केन्द्र भी है।

यद्यपि मुख्य रूप से माँ तारा को समर्पित, उनका उग्र रूप माँ काली से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, और यह मन्दिर उन साधकों के लिए एक महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थान है, जो जगन्माता के निर्भीक और रूपान्तरकारी आलिंगन की ओर आकृष्ट होते हैं।

श्मशान भूमि : पवित्र साधना स्थल

अधिकांश मन्दिरों के विपरीत, तारापीठ एक सक्रिय श्मशान भूमि के भीतर स्थित है, जो तंत्र में अत्यन्त प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक रूप से आवेशित स्थल है।

यहाँ देवी की उपासना केवल पोषणकारी रूप में नहीं, बल्कि भय, अहंकार और माया से मुक्ति प्रदान करने वाली के रूप में की जाती है, जो भक्तों को अन्धकार के माध्यम से पार कराते हुए परमत्व की ओर ले जाती है।

श्मशान भूमि, जो मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है, तारापीठ को शव साधना के लिए आदर्श स्थान बनाती है — व�� शक्तिश���ली तांत्रिक साधना जिसमें साधक शव पर बैठकर देवी का ध्यान करता है, मृत्यु का सामना करता है और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करता है।

बामाखेपा : माँ तारा के पागल संत

तारापीठ की पवित्रता और कीर्ति १९वीं शताब्दी के रहस्यमय तांत्रिक संत, गूढ़योगी तथा माँ तारा के अनन्य प्रेमी बामाखेपा की उपस्थिति से असाधारण रूप से प्रसारित हुई। “पागल संत” के रूप में प्रसिद्ध बामाखेपा ने सामाजिक मर्यादाओं की सीमाएँ लाँघ दीं। वे श्मशानभूमि में निवास करते और अपना सम्पूर्ण जीवन माँ को समर्पित कर चुके थे।

उनकी भक्ति उन्मत्त, अनौपचारिक तथा अत्यन्त आत्मीय थी। वे प्रायः मन्दिर की विधि-नियमों से परे जाकर सीधे देवी से संवाद करते।

कथाओं में कहा गया है कि माँ तारा स्वयं उनके हाथ से भोजन ग्रहण करती थीं, और मूर्त रूप में उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें प्रेम, मार्गदर्शन तथा वरदान प्रदान करती थीं।

उनकी शिक्षाओं का मूल भाव था — साक्षात अनुभव रूढ़िवादिता से श्रेष्ठ है… सामाजिक मानदंड के भय एवं आसक्ति से मुक्त होकर सत्य की खोज करो।

आज भी मन्दिर के समीप स्थित बामाखेपा का समाधिस्थल असंख्य श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है—जहाँ वे आध्यात्मिक आशीर्वाद, आन्तरिक स्वतंत्रता तथा सांसारिक बन्धनों से मुक्ति की भावना लेकर आते हैं।

शव साधना : सर्वाधिक गूढ़ तांत्रिक साधना

तांत्रिक परम्परा की सबसे गुप्त और आध्यात्मिक रूप से तीव्र साधनाओं में से एक, शव साधना आन्तरिक साहस, वैराग्य और पारलौकिक साक्षात्कार की चरम सीमा के रूप में प्रतिष्ठित है।

यह प्राचीन साधना, जिसमें साधक श्मशान भूमि में शव पर ध्यान करता है, किसी भी प्रकार की विकृत या भयावह प्रवृत्ति नहीं, बल्कि मृत्यु के महा-मोह का निर्भीक सामना है।

इसी प्रत्यक्ष टकराव के माध्यम से साधक माया के आवरण को भेदकर शाश्वत सत्य में जागृत होता है।

शव क्यों? शव का प्रतीकवाद

तांत्रिक दर्शन में शव को अपवित्र नहीं, बल्कि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचने का द्वार माना जाता है। यह अहंकार की अंतिम अवस्था, अहम्भाव के पतन और उस नग्न सत्य का प्रतीक है, जो सम्पूर्ण अस्तित्व के आधार में विद्यमान है।

शव ही देवी के लिए आसन बन जाता है, इसलिए नहीं कि वह निर्जीव है, बल्कि इसलिए कि वह परम मौन का प्रतिबिम्ब है।

गूढ़ तांत्रिक शिक्षाओं के अनुसार, शव को भैरव के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है — भगवान् शिव के उग्र और रक्षक स्वरूप के रूप में — और साथ ही वह माँ काली अथवा माँ तारा का आसन बन जाता है, जो शून्य से प्रकट होकर साधक के भय, आसक्ति और भ्रम का नाश करती हैं।

साधना का परिदृश्य

शव साधना प्रायः अमावस्या में सम्पन्न की जाती है — वह समय, जब कहा जाता है कि लोकों के ब��च की सीमाएँ सबसे पतली होती हैं। यह साधना श्मशानों, नदी तटों या अन्य एकान्त स्थलों पर की जाती है, जो अनित्यता की ऊर्जा से आविष्ट होते हैं।

प्रक्रिया का आरम्भ कठोर शुद्धिकरण क्रियाओं से होता है, तत्पश्चात् मंत्रों के माध्यम से देवी का आवाहन किया जाता है और पूर्ण गोपनीयता तथा आन्तरिक स्थिरता का पालन किया जाता है।

साधक को अदम्य समभाव बनाए रखना होता है तथा अनेक घण्टों तक ध्यान करना होता है, बिना भय, घृणा या विचलन के।

शव की उपस्थिति भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि अहंकार के विलयन को उत्प्रेरित करने के लिए होती है।

केवल वही साधक, जिन्हें किसी सिद्ध गुरु द्वारा दीर्घ प्रशिक्षण प्रदान किया गया हो, इस साधना के अधिकारी होते हैं, क्योंकि यह न केवल आध्यात्मिक गह��ाई की, बल्कि मानसिक और ऊर्जात्मक स्थिरता की भी परीक्षा लेती है।

मृत्यु के पार : आन्तरिक रसायन

अपने मूल में, शव साधना मुक्ति के विषय में है — देह, मन और विभक्तता के भ्रम से मुक्ति।

मृत्यु पर ध्यान करते हुए, साधक यह जान लेता है कि जो मरता है वह स्व नहीं है — केवल रूप नष्ट होता है। उस क्षण में साधक देवी के साथ एकाकार हो जाता है — किसी विचार के रूप में नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में।

जो साधक इस साधना में सफल होते हैं, वे कहते हैं कि वे सिद्धियाँ (आध्यात्मिक शक्तियाँ), निर्भयता और कभी-कभी मोक्ष स्वयं प्राप्त करते हैं।

किन्तु इस साधना का सच्चा फल माँ के निर्गुण स्वरूप में जागृति है, जहाँ कुछ भी शेष नही�� रहता और केवल वे ही रहती हैं।

‘तंत्र साधना’ ऐप के माध्यम से माँ काली की उपासना

अब जब आप शव साधना की पवित्र विधि के माध्यम से यात्रा कर चुके हैं और उसकी विशाल सम्भावनाओं की झलक पा चुके हैं, तो एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है :

क्या कोई आधुनिक साधक के लिए ऐसा गूढ़ मार्ग वास्तव में सुलभ है?

कोई इस प्राचीन साधना का आरम्भ कैसे करे, जिसे ह��ारों वर्षों तक गुप्त रखा गया था?

क्या सचमें शव पर बैठना आवश्यक है?

क्या गुरु से औपचारिक दीक्षा के बिना यह करना सुरक्षित है?

ये प्रश्न पूर्णतः उचित और हृदय से उत्पन्न हैं।

शाश्वत को वर्तमान युग हेतु अनुकूल करना

इतिहास में सनातन धर्म ने अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन दे���े हैं। और प्रत्येक बार, अद्भुत ऋषियों ने उसकी पवित्रता की रक्षा करते हुए उसे अपने समय की आवश्यकताओं के अनुरूप पुनःरूपित किया है :

महर्षि वेदव्यास ने शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित वेदों को लिखित रूप में संहिताबद्ध किया।

आदि शंकराचार्य ने अद्वैत को भक्ति के साथ समन्वित करके आध्यात्मिक पथ को पुनर्जीवित किया और खोखले कर्मकाण्ड को चुनौती दी।

स्वामी विवेकानन्द ने अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए सागर पार करके वेदान्त का वैश्विक प्रचार किया।

उनके प्रयास उस समय साहसिक और क्रान्तिकारी प्रतीत हो सकते थे, परन्तु समय के साथ वे आध्यात्मिक संरक्षण के कार्य सिद्ध हुए।

आज ओम स्वामी — ‘तंत्र साधना’ ऐप के संस्थापक — उसी पुनरुत्थान के मार्ग पर अग्रसर हैं।

एक सन��त का जन्म, पूर्वसूचित

ओम स्वामी का जन्म एक सन्त द्वारा पूर्वसूचित किया गया था, जिन्होंने मातारानी नामक उनकी माँ को यह संदेश दिया :

“मार्गशीर्ष मास में जब चन्द्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ रहा होगा, तब तुम एक विशेष आत्मा को जन्म दोगी। हममें से एक बहुत लम्बे समय के बाद आ रहा है — एक सन्त।”

३० नवम्बर १९७९ को शुक्ल पक्ष की द्वादशी की रात्रि में ओम स्वामी का जन्म हुआ।

ग्यारह वर्ष की आयु तक वे वेद-पाठ, ज्योतिष और घर में हवन करने लगे थे। उ���्होंने निर्जन स्थलों में ध्यान किया, यज्ञ सम्पन्न किए, मंत्रों का जाप किया, अनेक देव रूपों की साधनाएँ कीं और यहाँ तक कि भगवान् शिव की तांत्रिक साधना भी सम्पन्न की।

इस गहन आन्तरिक यात्रा के साथ-साथ उन्होंने संगणक प्रोग्रामिंग में भी निपुणता प्राप्त की, ऑस्ट्रेलिया में एक बहु-मिलियन डॉलर सॉफ्टवेयर कम्पनी की स्थापना ���ी और प्रतिदिन घण्टों त�� ध्यान जारी रखा।

सन् २००७ में उन्होंने सांसारिक जीवन का परित्याग करके पूर्णतः ब्रह्मसाक्षात्कार का पथ अपनाया। मातारानी का आशीर्वाद लेकर वे हिमालय चले गए, जहाँ वर्षों की तीव्र साधना के पश्चात् उन्हें जगन्माता और भगवान् विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए।

‘तंत्र साधना’ ऐप : आधुनिक साधक के लिए दीक्षा

हिमालय से लौटने के पश्चात, ओम स्वामी ने अपना जीवन उन साधनाओं के प्रसारण को समर्पित कर दिया, जिन्हें उन्होंने स्वयं सम्पन्न किया था, ताकि अन्य लोग भी उसी पवित्र मार्ग पर चल सकें।

‘तंत्र साधना’ ऐप इसी मिशन का फल है। यह एक पूर्ण डिजिटल माध्यम है, जो वे जागृत तांत्रिक साधनाएँ प्रदान करता है, जो परम्परागत रूप से केवल प्रत्यक्ष दीक्षा के माध्यम से ही सुलभ थीं।

जागृत मंत्र

ऐप में दश महाविद्याओं — दिव्य स्त्री-शक्ति के दस ब्रह्माण्डीय रूपों, जैसे माँ काली, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी आदि — के शक्तिशाली मंत्र सम्मिलित हैं।

इन मंत्रों का आवाहन और जागृति स्वयं ओम स्वामी द्वारा की गई ��ै, जिससे साधक तक वास्तविक ऊर्जात्मक संप्रेषण सम्भव हो सके।

अनुष्ठानों हेतु अद्भुत परिवेश

पवित्र “थ्री-डी” स्थान पारम्परिक मन्दिरों, श्मशानों और अनुष्ठानिक स्थलों के वातावरण का पुनर्निर्माण करते हैं।

ये साधकों को गहन तांत्रिक साधना के लिए उपयुक्त ऊर्जात्मक अवस्था में प्रवेश करने में सहायक होते हैं तथा डिजिटल और दिव्य के मध्य एक सेतु का निर्माण करते हैं।

दुर्लभ और गूढ़ साधनाएँ

ऐसी प्राचीन साधनाओं हेतु चरणबद्ध मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है :

शव साधना

श्री यंत्र साधना

खण्ड-मुण्ड साधना

पंचमुंडी साधना

उन्नत तांत्रिक यज्ञ

ये साधनाएँ बिना क���ई तनुकरण किये प्रस्तुत की ज��ती हैं। परन्तु ये सावधानीपूर्वक अनुकूलित की गई हैं, ताकि आधुनिक साधक भी इन्हें सुरक्षित और निष्ठापूर्वक सम्पन्न कर सकें, भले ही उन्हें श्मशान भूमि या एकान्त आश्रम उपलब्ध न हों।

एक प्रगतिशील आध्यात्मिक यात्रा

ऐप इस प्रकार संरचित है कि वह साधकों को एक क्रमिक आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर करती है, जहाँ उच्चतर साधनाएँ तभी सुलभ होती हैं, जब साधक मूलभूत अभ्यासों के माध्यम से अपनी तत्परता सिद्ध कर चुके हों।

यह प्राचीन गुरु-शिष्य परम्परा की भावना को प्रतिबिम्बित करता है, और साथ ही इन शिक्षाओं को वैश्विक स्तर पर सुलभ बनाता है।

परम्परा और टेक्नोलॉजी के मध्य एक जीवित सेतु

जैसे महर्षि वेदव्यास, आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानन्द ने अपने समय के लिए धर्म के मार्ग को पुनर्परिभाषित किया था, वैसे ही ओम स्वामी की ‘तंत्र साधना’ ऐप यह सुनिश्चित करती है कि शव साधना जैसी अत्यन्त गूढ़ उपासनाएँ भी शुद्धता, मार्गदर्शन और भक्ति के साथ सम्पादित की जा सकें, चाहे आप विश्व के किसी भी स्थान पर क्यों न हों।

यह मात्र एक ऐप नहीं है।

यह एक जीवंत मन्दिर, एक आध्यात्मिक संचरण और एक पवित्र दीक्षा है — तीनों एक साथ।

Comments

Your comment has been submitted